Inhaltsverzeichnis:

Was ist Gaussian White Noise? Die exakte Bedeutung im Überblick

Gaussian White Noise – klingt erstmal wie ein Begriff aus einem abgefahrenen Physikbuch, oder? Tatsächlich steckt dahinter ein ziemlich zentrales Konzept, das in Technik, Wissenschaft und sogar in der Kunst für ordentlich Wirbel sorgt. Was steckt nun wirklich dahinter? Hier kommt die Klartext-Erklärung, die Du so garantiert noch nicht gelesen hast:

Im Kern beschreibt Gaussian White Noise ein Rauschsignal, das zwei ganz bestimmte Eigenschaften in sich vereint: Erstens ist das Rauschen weiß, das heißt, es enthält alle Frequenzen gleichmäßig – stell Dir vor, als würde jemand auf einem Klavier gleichzeitig jede einzelne Taste drücken, und zwar mit exakt der gleichen Lautstärke. Zweitens sind die einzelnen Werte dieses Rauschens gaußverteilt, also sie folgen der berühmten Glockenkurve, die man aus der Statistik kennt. Das bedeutet: Die meisten Werte liegen nah am Mittelwert (meist null), extreme Ausreißer sind selten, aber möglich.

Das Entscheidende, was viele übersehen: Gaussian White Noise ist nicht einfach „irgendein“ Rauschen, sondern ein Modell, das in der Praxis extrem oft als Standard für zufällige Störungen verwendet wird. Die Kombination aus vollkommenem Frequenzmix und zufälligen, aber statistisch genau vorhersagbaren Werten macht es so wertvoll. Kein anderes Rauschmodell ist so universell einsetzbar, wenn es darum geht, Unsicherheiten, Messfehler oder zufällige Störungen mathematisch zu beschreiben.

In der echten Welt taucht Gaussian White Noise nicht nur als theoretisches Konstrukt auf – es steckt hinter den meisten Modellen für elektronische Störungen, Bildrauschen oder zufällige Fehler in Messsystemen. Kurz gesagt: Wer wissen will, wie „echtes“ Rauschen in technischen Systemen tickt, kommt an diesem Begriff nicht vorbei.

Eigenschaften von weißem gaußschem Rauschen: Mathematische Grundlagen einfach erklärt

Wenn es um die mathematischen Eigenschaften von weißem gaußschem Rauschen geht, wird’s richtig spannend – und ehrlich gesagt, manchmal auch ein bisschen haarig. Aber keine Sorge, hier kommt die Essenz, verständlich und ohne Schnickschnack:

- Unabhängigkeit der Werte: Jede einzelne Rauschprobe – also jeder Messwert im Signal – ist komplett unabhängig von allen anderen. Es gibt keinerlei Muster, keine Korrelation, nichts, was man vorhersagen könnte. Das ist der Grund, warum Gaussian White Noise so „unberechenbar“ wirkt.

- Gaußsche Verteilung: Die Werte des Rauschens folgen einer Normalverteilung. Das bedeutet, die meisten Werte liegen dicht am Mittelwert, während extreme Ausschläge zwar vorkommen, aber selten sind. Mathematisch schreibt man das oft als N(μ, σ2), wobei μ der Mittelwert und σ2 die Varianz ist.

- Konstante Leistungsdichte: Im Frequenzbereich betrachtet, verteilt sich die Energie des Rauschens gleichmäßig über alle Frequenzen. Das ist der berühmte „weiße“ Aspekt – egal, ob tiefe oder hohe Töne, alles ist gleich stark vertreten.

- Keine zeitliche Struktur: Es gibt kein Muster, keine Wiederholung, kein Gedächtnis. Jede neue Probe ist ein frischer Wurf, als würde man jedes Mal eine neue Münze werfen – nur eben mit unendlich vielen möglichen Ergebnissen.

- Additivität: In vielen Anwendungen wird Gaussian White Noise einfach zum eigentlichen Signal addiert. Das macht die Analyse und mathematische Behandlung oft viel einfacher, als man denkt.

Diese Eigenschaften machen weißes gaußsches Rauschen zu einem der am besten erforschten und am häufigsten eingesetzten Modelle für Zufallsprozesse. Es ist quasi der Goldstandard, wenn es darum geht, Unsicherheiten mathematisch zu fassen – ganz gleich, ob im Labor, in der Kommunikationstechnik oder bei der Entwicklung smarter Algorithmen.

Vor- und Nachteile von Gaussian White Noise im Überblick

| Pro | Contra |

|---|---|

| Universelles Störungsmodell: Gaussian White Noise dient als zuverlässige Standardgrundlage für die Modellierung zufälliger Störungen in Technik und Wissenschaft. |

Theoretisches Ideal: Perfekt weißes, gaußförmiges Rauschen existiert in der realen Welt nicht exakt und ist ein mathematisches Konstrukt. |

| Einfache mathematische Behandlung: Die Gaußverteilung und Frequenzunabhängigkeit ermöglichen den Einsatz leistungsfähiger Analyse- und Filtermethoden (z. B. Kalman-Filter). |

Limitierte Modelltreue: Natürliche Rauschquellen oder technische Störungen weichen oft von der idealen Annahme ab (z. B. durch Korrelationen oder andere Verteilungen). |

| Standard für Test und Validierung: Gaussian White Noise ist die Referenz bei der Entwicklung und Bewertung von Algorithmen zur Signal- und Bildverarbeitung. |

Kritische Annahmen für Algorithmen: Viele Verfahren setzen Gaußförmigkeit voraus. Bei Abweichungen kann die Wirksamkeit stark eingeschränkt sein. |

| Basis für objektive Vergleiche: Durch die exakte Definition sind Untersuchungen, Benchmarks und Forschungsergebnisse wiederholbar und vergleichbar. |

Gefahr von Missverständnissen: Verwechslung zwischen „weiß“ (Frequenzspektrum) und „gaußförmig“ (Verteilung) führt oft zu Fehlinterpretationen. |

| Flexibel einstellbar: Mittelwert und Varianz sind frei wählbar und können gezielt an unterschiedliche Anwendungsfälle angepasst werden. |

Nicht für alle Anwendungen optimal: Manche Szenarien (z. B. natürliche Umgebungsgeräusche) werden durch andere Rauschtypen wie Pink Noise besser abgebildet. |

So unterscheidet sich Gaussian White Noise von ähnlichen Rauschtypen

Wer schon mal von Pink Noise, Brown Noise oder einfach nur von „Zufallsrauschen“ gehört hat, fragt sich vielleicht: Was macht Gaussian White Noise eigentlich so besonders? Hier kommen die wichtigsten Unterschiede, die Du kennen solltest – und die sind echt nicht nur für Mathe-Nerds spannend!

- Frequenzverteilung: Während Gaussian White Noise über alle Frequenzen hinweg eine konstante Energie aufweist, sieht das bei anderen Rauschtypen ganz anders aus. Pink Noise zum Beispiel wird zu höheren Frequenzen hin leiser, Brown Noise sogar noch deutlicher. Nur „weißes“ Rauschen bleibt über das gesamte Spektrum gleich laut.

- Statistische Verteilung: Es gibt auch weißes Rauschen, das nicht gaußverteilt ist – etwa binäres Rauschen, bei dem nur zwei Werte möglich sind. Umgekehrt kann ein Signal gaußverteilt sein, aber durch Filterung oder Systemdynamik Korrelationen aufweisen und ist dann eben nicht mehr „weiß“.

- Korrelation: Gaussian White Noise ist völlig unkorreliert – das heißt, es gibt keine Abhängigkeit zwischen den einzelnen Werten. Bei gefiltertem Rauschen (z.B. „colored noise“) tauchen hingegen oft Korrelationen auf, die zu Mustern oder Trends führen können.

- Anwendungsbereiche: Viele technische Modelle setzen explizit Gaussian White Noise voraus, weil es mathematisch am einfachsten zu handhaben ist. Andere Rauschtypen werden eher für spezielle Effekte oder zur Simulation natürlicher Prozesse genutzt, etwa bei Musik oder in der Akustik.

Das Zusammenspiel aus flachem Frequenzspektrum und gaußförmiger Verteilung macht Gaussian White Noise zu einem echten Allrounder – aber eben nicht zu einem Universalmodell für jede denkbare Rauschquelle. Wer also präzise arbeiten will, sollte diese Unterschiede im Hinterkopf behalten.

Wichtige Kenngrößen: Mittelwert, Varianz und deren Interpretation

Um Gaussian White Noise wirklich zu verstehen, kommt es auf zwei Kenngrößen an, die oft unterschätzt werden: Mittelwert und Varianz. Sie sind nicht bloß Zahlen, sondern verraten eine Menge über das Verhalten und die Wirkung des Rauschens im praktischen Einsatz.

- Mittelwert (μ): Der Mittelwert gibt an, wo das Zentrum der Verteilung liegt. Bei Gaussian White Noise ist dieser Wert meist exakt null. Warum? Weil ein nicht-nulliger Mittelwert das Signal systematisch verschieben würde – und das wäre kein reines Rauschen mehr, sondern hätte eine Art „Offset“. In der Praxis ist ein Mittelwert von null daher essenziell, um echte Zufälligkeit zu garantieren.

- Varianz (σ2): Die Varianz misst, wie stark die Werte um den Mittelwert streuen. Sie ist ein direktes Maß für die „Lautstärke“ oder Intensität des Rauschens. Eine hohe Varianz bedeutet, dass das Rauschen das eigentliche Signal stark überlagern kann – was in der Messtechnik oder Bildverarbeitung schnell zu Problemen führt. Eine niedrige Varianz sorgt hingegen für kaum wahrnehmbares Rauschen.

Spannend wird es, wenn Du diese Größen gezielt einstellst: Mit einer passenden Varianz lässt sich zum Beispiel simulieren, wie empfindlich ein System auf Störungen reagiert. Der Mittelwert bleibt dabei der ruhende Pol – jede Abweichung davon kann auf einen systematischen Fehler oder eine fehlerhafte Kalibrierung hindeuten.

Gaussian White Noise in der Praxis: Anwendungsbeispiele aus Technik und Wissenschaft

Gaussian White Noise ist in der Praxis weit mehr als nur ein theoretisches Konstrukt – es ist das Rückgrat vieler moderner Technologien und wissenschaftlicher Methoden. Seine Bedeutung zeigt sich vor allem dort, wo Unsicherheiten, Messfehler oder zufällige Störungen nicht bloß toleriert, sondern gezielt modelliert und analysiert werden müssen.

- Kommunikationstechnik: In digitalen und analogen Übertragungssystemen wird Gaussian White Noise als Modell für Kanalrauschen verwendet. Die berühmte „AWGN-Channel“-Annahme (Additive White Gaussian Noise) bildet die Grundlage für die Entwicklung und Bewertung von Fehlerkorrekturverfahren, Modulationsarten und Empfängeralgorithmen.

- Sensorik und Messtechnik: Messgeräte, von Thermoelementen bis zu Laserscannern, sind immer von zufälligen Störeinflüssen betroffen. Gaussian White Noise wird hier genutzt, um die Zuverlässigkeit von Messungen abzuschätzen, Kalibrierungen zu optimieren und Filterverfahren wie den Kalman-Filter zu entwickeln.

- Bild- und Signalverarbeitung: Bei der Entwicklung von Bildverbesserungs- und Rauschunterdrückungsalgorithmen dient Gaussian White Noise als Testumgebung. So lässt sich objektiv bewerten, wie robust ein Algorithmus gegenüber zufälligen Störungen ist – zum Beispiel bei der medizinischen Bildgebung oder Satellitenfotografie.

- Regelungstechnik und Robotik: In der Simulation von Steuer- und Regelkreisen wird Gaussian White Noise eingesetzt, um realistische Umgebungsbedingungen nachzubilden. Das ermöglicht die Entwicklung von robusten Steuerstrategien, die auch bei unerwarteten Störungen zuverlässig funktionieren.

- Finanzmathematik und Statistik: Bei der Modellierung von Preisbewegungen oder zufälligen Prozessen in Zeitreihenanalysen kommt Gaussian White Noise als Basisrauschen zum Einsatz. So können Analysten und Forscher die Auswirkungen von Zufallsschwankungen auf komplexe Systeme besser verstehen und vorhersagen.

In all diesen Bereichen ist Gaussian White Noise nicht bloß ein theoretisches Hilfsmittel, sondern ein unverzichtbares Werkzeug, um reale Systeme zu testen, zu optimieren und zu verstehen. Seine Vielseitigkeit und mathematische Eleganz machen es zum Goldstandard für die Modellierung von Unsicherheiten in der modernen Technik und Wissenschaft.

Beispiel: Gaussian White Noise in der Bild- und Signalverarbeitung

Ein praxisnahes Beispiel für den Einsatz von Gaussian White Noise findet sich in der Bild- und Signalverarbeitung, insbesondere bei der Entwicklung und Bewertung von Algorithmen zur Rauschunterdrückung.

- Simulation von Sensorrauschen: Um Bildverarbeitungsalgorithmen realitätsnah zu testen, werden digitale Bilder gezielt mit Gaussian White Noise überlagert. So lässt sich simulieren, wie Kamerasensoren bei schwachem Licht oder langen Belichtungszeiten typischerweise verrauschte Aufnahmen liefern.

- Benchmarking von Filterverfahren: Entwickler nutzen gezielt hinzugefügtes Gaussian White Noise, um die Leistungsfähigkeit von Rauschfiltern – etwa Median- oder Wiener-Filter – objektiv zu vergleichen. Die Qualität der Filterung wird dabei anhand von Kennzahlen wie PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) oder SSIM (Structural Similarity Index) bewertet.

- Trainingsdaten für KI-Modelle: In der KI-gestützten Bildverarbeitung werden Trainingsdatensätze oft künstlich mit Gaussian White Noise angereichert. Das verbessert die Robustheit neuronaler Netze, da sie lernen, auch unter realen Störbedingungen relevante Merkmale zu erkennen.

- Signalverarbeitung in der Akustik: Bei der Entwicklung von Sprach- oder Musikverarbeitungssystemen wird Gaussian White Noise eingesetzt, um die Toleranz gegenüber Hintergrundrauschen zu prüfen. So können Algorithmen für Spracherkennung oder Audiofilterung unter praxisnahen Bedingungen optimiert werden.

Diese Anwendungen zeigen, wie unverzichtbar Gaussian White Noise als Werkzeug für die objektive Bewertung und Verbesserung von Bild- und Signalverarbeitungssystemen ist. Es schafft standardisierte Testbedingungen, die echte Alltagssituationen widerspiegeln und Fortschritte messbar machen.

Darum ist die Unterscheidung zwischen „weiß“ und „gaußförmig“ so wichtig

Die Unterscheidung zwischen „weiß“ und „gaußförmig“ ist mehr als nur eine akademische Spitzfindigkeit – sie entscheidet in der Praxis darüber, ob ein Modell für reale Anwendungen überhaupt taugt. Häufig werden die Begriffe durcheinandergeworfen, was zu Missverständnissen oder sogar zu falschen Ergebnissen in technischen Systemen führen kann.

- Präzise Modellierung von Störungen: In der Entwicklung von Messsystemen oder Kommunikationskanälen ist es essenziell, die spektrale (weiß) und die statistische (gaußförmig) Eigenschaft getrennt zu betrachten. Ein Rauschen kann zwar weiß sein, aber einer ganz anderen Verteilung folgen – das verändert das Verhalten von Filtern oder Detektoren grundlegend.

- Richtige Auswahl von Algorithmen: Viele mathematische Verfahren – etwa der Kalman-Filter oder bestimmte Schätzalgorithmen – setzen explizit gaußförmige Verteilungen voraus. Wird diese Annahme verletzt, können die Ergebnisse stark abweichen oder sogar unbrauchbar werden, auch wenn das Rauschen im Frequenzbereich „weiß“ ist.

- Vergleichbarkeit von Ergebnissen: Für wissenschaftliche Studien oder Benchmark-Tests ist die exakte Definition der Rauschquelle entscheidend. Nur wenn klar ist, ob das Rauschen wirklich gaußförmig, weiß oder beides ist, lassen sich Ergebnisse objektiv vergleichen und reproduzieren.

- Vermeidung von Fehldiagnosen: In der Fehleranalyse kann eine falsche Annahme über die Rauschstruktur dazu führen, dass systematische Fehler übersehen oder falsch interpretiert werden. Das hat direkte Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit und Sicherheit technischer Systeme.

Wer also in Technik, Wissenschaft oder Datenanalyse auf verlässliche Ergebnisse angewiesen ist, kommt um diese Unterscheidung nicht herum. Sie ist der Schlüssel für die Auswahl passender Modelle, die Entwicklung robuster Algorithmen und die nachvollziehbare Interpretation von Messergebnissen.

Fazit: Was Du über Gaussian White Noise unbedingt wissen solltest

Gaussian White Noise ist nicht bloß ein mathematisches Konzept, sondern ein echtes Werkzeug für Innovation und Fortschritt. Wer tiefer einsteigt, merkt schnell: Dieses Rauschen eröffnet Möglichkeiten, die weit über klassische Anwendungen hinausgehen.

- Basis für moderne KI-Methoden: Viele fortschrittliche Machine-Learning-Modelle und neuronale Netze nutzen gezielt Eigenschaften von Gaussian White Noise, um Robustheit und Generalisierungsfähigkeit zu verbessern.

- Grundlage für Test- und Validierungsverfahren: In der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme – etwa in der Medizintechnik oder im autonomen Fahren – wird Gaussian White Noise eingesetzt, um Worst-Case-Szenarien realistisch zu simulieren.

- Unverzichtbar für die Entwicklung neuer Messtechnologien: Bei der Erforschung neuer Sensoren oder Quantentechnologien ist Gaussian White Noise oft das Referenzmodell, um die Leistungsfähigkeit und Störanfälligkeit objektiv zu bewerten.

- Schlüssel für kreative Anwendungen: In Musikproduktion, Kunstinstallationen oder Game-Design wird Gaussian White Noise genutzt, um gezielt Stimmungen, Texturen oder akustische Effekte zu erzeugen, die mit anderen Rauschtypen nicht erreichbar wären.

Das Verständnis und der gezielte Einsatz von Gaussian White Noise ist heute ein echter Wettbewerbsvorteil – für Entwickler, Forscher und Kreative gleichermaßen. Wer sich damit auskennt, kann Innovationen nicht nur besser bewerten, sondern aktiv gestalten.

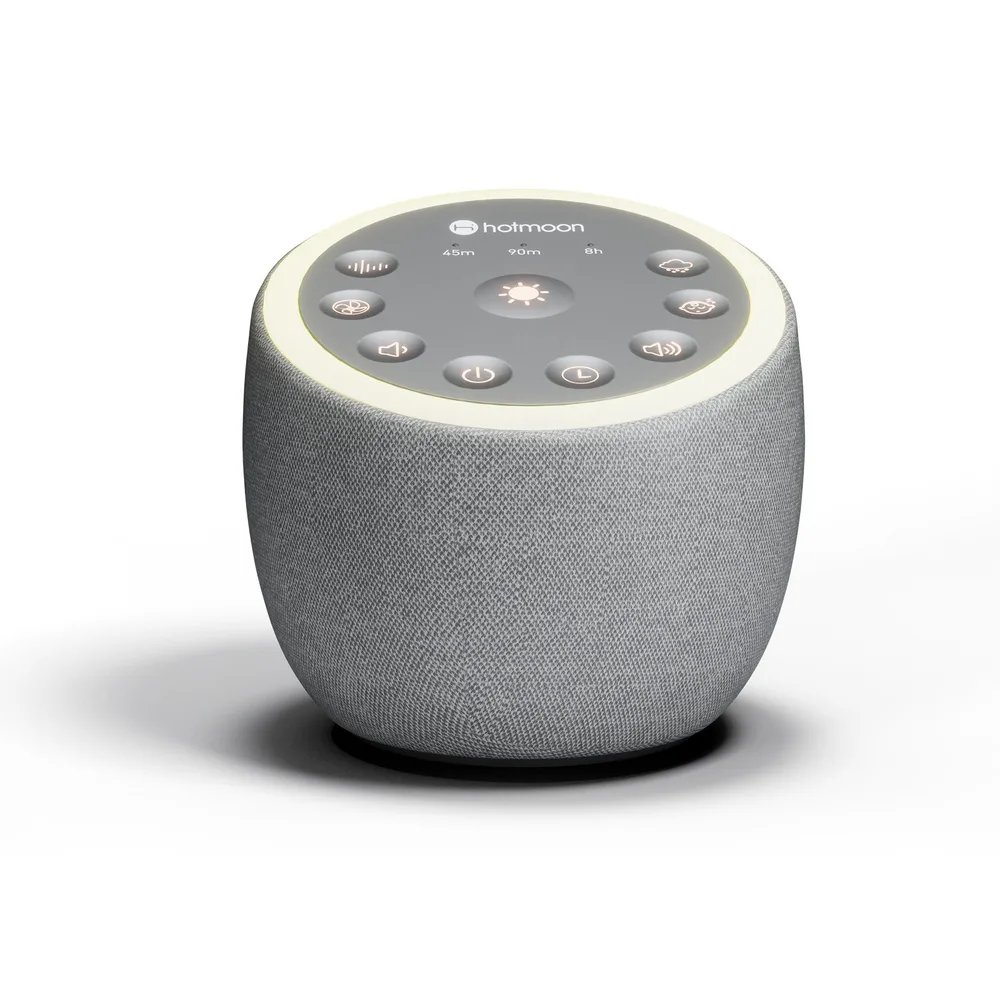

Produkte zum Artikel

Erfahrungen und Meinungen

Nutzer, die sich mit Gaussian White Noise beschäftigen, treffen oft auf technische Herausforderungen. Ein häufiges Problem: Die Interpretation des Rauschsignals. Viele Anwender empfinden die Mathematik dahinter als kompliziert. Sie wünschen sich einfachere Erklärungen.

Ein typischer Fall ist die Anwendung in der Signalverarbeitung. Anwender berichten von Schwierigkeiten bei der Implementierung von Algorithmen, die auf Gaussian White Noise basieren. Die komplexen Modelle überfordern oft. In der Softwareentwicklung sind diese Herausforderungen besonders präsent. Programmierer suchen nach klaren Anleitungen.

Ein weiterer Punkt: Die Verwendung in der Audiotechnik. Viele Nutzer setzen Gaussian White Noise zur Geräuschmaskierung ein. Die Ergebnisse sind häufig positiv. Anwender berichten von einem besseren Schlaf durch die Nutzung von Rauschmaschinen. Das Rauschen hilft, störende Umgebungsgeräusche zu überdecken.

Technische Herausforderungen

Ein Problem: Die Simulation von Gaussian White Noise in Software. Nutzer klagen über ungenaue Ergebnisse. Oft entsprechen die simulierten Signale nicht den Erwartungen. Diese Abweichungen führen zu Frustration. Viele Anwender wünschen sich genauere Tools zur Signalverarbeitung. Plattformen wie IB-Lenhardt bieten einige Erklärungen, doch viele bleiben auf der Strecke.

Anwendungen in der Wissenschaft

In der Wissenschaft wird Gaussian White Noise häufig zur Modellierung verwendet. Forscher nutzen es in verschiedenen Studien, um Zufallsprozesse zu simulieren. Sie berichten von der Nützlichkeit in der statistischen Analyse. Ein Problem: Die Komplexität der Modelle kann verwirrend sein. Anwender brauchen oft zusätzliche Schulungen.

Erfahrungen in der Kunst

Künstler experimentieren mit Gaussian White Noise in ihren Arbeiten. Die Kombination aus Klang und Zufall eröffnet neue kreative Möglichkeiten. Viele berichten von inspirierenden Ergebnissen. Die Nutzung als Teil von Installationen oder Performances erfreut sich wachsender Beliebtheit. Allerdings haben einige Künstler Schwierigkeiten, die Theorie hinter dem Rauschen zu verstehen. Sie wünschen sich mehr Workshops und Tutorials.

Zusammengefasst zeigt sich, dass Gaussian White Noise viele Facetten hat. Die Erfahrungen der Nutzer sind vielfältig. Während einige die Anwendung als bereichernd empfinden, kämpfen andere mit den technischen Aspekten. Die Nachfrage nach verständlichen Erklärungen und praktischen Hilfen bleibt hoch.

FAQ zu Gaussian White Noise: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was ist Gaussian White Noise und wofür wird es verwendet?

Gaussian White Noise ist ein spezielles Rauschsignal, bei dem die Werte sowohl vollkommen zufällig (zeitlich unkorreliert) als auch gaußverteilt sind. Es dient als Standardmodell für zufällige Störungen und Messfehler in Technik, Wissenschaft und Bildverarbeitung.

Wie unterscheidet sich Gaussian White Noise von anderen Rauschtypen?

Im Gegensatz zu anderen Rauschtypen besitzt Gaussian White Noise eine konstante Leistungsdichte über alle Frequenzen (weiß) und eine Normalverteilung der Amplitudenwerte (gaußförmig). Andere Rauscharten, wie Pink Noise oder Brown Noise, unterscheiden sich im Spektrum und/oder in der statistischen Verteilung.

Welche Rolle spielen Mittelwert und Varianz bei Gaussian White Noise?

Der Mittelwert (meist null) gibt an, wo die Werte zentriert sind. Die Varianz misst die Streuung der Werte und damit die „Lautstärke“ des Rauschens. Sie beeinflussen direkt, wie stark das Rauschen ein Signal überlagert oder verfälscht.

Warum ist die Unterscheidung zwischen „weiß“ und „gaußförmig“ wichtig?

„Weiß“ bezieht sich auf das gleichmäßige Frequenzspektrum, „gaußförmig“ auf die statistische Verteilung. Diese Unterscheidung ist entscheidend, da viele Algorithmen und Modelle explizit eine bestimmte Eigenschaft voraussetzen – Fehler in der Annahme können zu falschen Ergebnissen führen.

Wo wird Gaussian White Noise in der Praxis eingesetzt?

Gaussian White Noise ist unverzichtbar in der Kommunikationstechnik, Sensorik, Signal- und Bildverarbeitung, Regelungstechnik, Robotik und Statistik. Es wird genutzt, um reale Störquellen zu simulieren, Algorithmen zu testen und Messsysteme zu prüfen.