Inhaltsverzeichnis:

Aktuelle Studienlage zu Langzeiteffekten von White Noise Machines – Was ist belegt?

Die wissenschaftliche Forschung zu den Langzeiteffekten von White Noise Machines steckt, ehrlich gesagt, noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Dennoch gibt es mittlerweile einige bemerkenswerte Studien, die erste Hinweise liefern. Besonders die Scoping Review aus dem Jahr 2024 in Sleep Medicine sticht hervor. Hier wurden sowohl Tier- als auch Humanstudien ausgewertet, um zu klären, was bei regelmäßiger Beschallung eigentlich im kindlichen Gehirn und Gehör passiert.

Belegt ist:

- White Noise Machines erreichen oft Lautstärken, die über den empfohlenen Grenzwerten für Kinder liegen – teilweise deutlich über 85 dB. Solche Werte sind nachweislich mit einem erhöhten Risiko für Hörschäden assoziiert.

- Langfristige, laute Beschallung kann – so die Studienlage – negative Effekte auf die Hörentwicklung und sogar auf kognitive Prozesse haben. Tiermodelle zeigen beispielsweise eine verlangsamte Reifung auditiver Bahnen.

- Bei moderaten, kontrollierten Lautstärken gibt es Hinweise, dass White Noise kurzfristig den Schlaf verbessern kann. Ein dauerhafter Nutzen für die Entwicklung ist jedoch nicht nachgewiesen.

- Es existieren bislang keine groß angelegten Langzeitstudien am Menschen, die eindeutige Aussagen zu möglichen Spätfolgen erlauben. Die meisten Untersuchungen beschränken sich auf wenige Wochen oder Monate.

Interessant ist auch, dass die Studienautoren explizit auf die Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen für maximale Lautstärken hinweisen. Die Unsicherheit bleibt: Während kurzfristige Nutzung als relativ unbedenklich gilt, ist bei dauerhafter, lauter Anwendung Vorsicht geboten. Die Forschungslage ist also alles andere als abgeschlossen – aber das Risiko von Hör- und Entwicklungsstörungen bei unsachgemäßer Nutzung ist real und wissenschaftlich belegbar.

Konkrete Risiken: Auswirkungen von dauerhaftem White Noise auf Entwicklung und Gesundheit

Dauerhafte Nutzung von White Noise Machines birgt spezifische Risiken, die über das reine Gehör hinausgehen. Neben möglichen Hörschäden rücken zunehmend andere Entwicklungsbereiche in den Fokus der Forschung. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse, die bislang weniger im Rampenlicht standen:

- Verzögerte Sprachentwicklung: Kontinuierlicher Lärm kann die Fähigkeit von Babys und Kleinkindern beeinträchtigen, Sprachmuster und feine akustische Unterschiede zu erkennen. Dadurch könnte die Sprachentwicklung langsamer verlaufen, da wichtige Lernreize aus der Umgebung fehlen.

- Gestörte Reizverarbeitung: White Noise unterdrückt nicht nur Störgeräusche, sondern kann auch dazu führen, dass das Gehirn weniger flexibel auf verschiedene akustische Reize reagiert. Dies kann langfristig die auditive Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit beeinflussen.

- Beeinträchtigung des Schlafprofils: Studien deuten darauf hin, dass monotone Geräuschkulissen den natürlichen Wechsel zwischen Schlafphasen verändern können. Die Qualität des Tiefschlafs oder der REM-Phasen könnte darunter leiden, was wiederum die Entwicklung des Nervensystems beeinflusst.

- Psychosoziale Effekte: Es gibt Hinweise, dass Kinder, die sich an konstantes White Noise gewöhnen, später Schwierigkeiten haben könnten, ohne diese akustische Stütze einzuschlafen. Das kann zu Unsicherheiten oder sogar Ängsten führen, wenn das Gerät nicht verfügbar ist.

- Unterschätzte Stressbelastung: Ein dauerhaft erhöhter Geräuschpegel, selbst wenn er als beruhigend empfunden wird, kann subtilen Stress auslösen. Besonders empfindliche Kinder reagieren darauf mit Unruhe oder erhöhter Reizbarkeit.

Fazit: Die Risiken betreffen also nicht nur das Gehör, sondern reichen bis in zentrale Entwicklungsbereiche. Eine kritische, bewusste Nutzung ist deshalb unerlässlich, um unerwünschte Langzeitfolgen zu vermeiden.

Vor- und Nachteile der langfristigen Nutzung von White Noise Machines bei Kindern

| Pro | Contra |

|---|---|

| Kann kurzfristig den Schlaf von Babys und Kindern verbessern | Erhöhtes Risiko für Hörschäden bei zu hoher Lautstärke (über 60-85 dB) |

| Unterdrückt störende Umweltgeräusche, besonders in lauter Umgebung effektiv | Mögliche Verzögerung der Sprachentwicklung bei dauerhafter Nutzung |

| Hilft manchen Kindern beim Einschlafen, insbesondere bei Einschlafproblemen | Negative Effekte auf die Entwicklung auditiver Bahnen und kognitive Prozesse (laut Tierstudien) |

| Kann als Einschlafritual genutzt werden und bietet in schwierigen Situationen Unterstützung | Verminderte Flexibilität der Reizverarbeitung im Gehirn, Gewöhnungseffekte möglich |

| Kurze, moderate Nutzung gilt als weitgehend unbedenklich | Veränderung des Schlafprofils (z.B. geringere Tiefe des Tiefschlafs oder REM-Phasen) |

| Eltern und Kinder empfinden das Rauschen teils als beruhigend oder entspannend | Abhängigkeit möglich: Einige Kinder tun sich ohne White Noise schwerer beim Einschlafen |

| Flexibel einsetzbar, auch nur während lauter Phasen oder zum Einschlafen | Langzeitfolgen noch nicht ausreichend erforscht, Unsicherheiten bestehen weiterhin |

| Neue Geräte bieten automatische Abschaltung und individuelle Einstellungen | Geräte häufig ohne zuverlässige Lautstärkebegrenzung, Kontrolle durch Eltern erforderlich |

| Kann bei besonderen Lebensumständen (Hauptstraße, Geschwister, Baustellenlärm) gezielt unterstützen | Potenzielle psychosoziale Effekte: Unsicherheiten, Ängste oder erhöhter Stress, wenn der Klang fehlt |

Welche Lautstärken gelten als gefährlich? Empfehlungen zur sicheren Nutzung

Die Lautstärke einer White Noise Machine ist entscheidend für die Sicherheit. Schon geringe Unterschiede können einen großen Einfluss auf das Risiko für Hör- und Entwicklungsprobleme haben. Experten empfehlen, dass der Geräuschpegel im Kinderzimmer deutlich unter 50 dB liegen sollte – das entspricht etwa dem Pegel leiser Hintergrundmusik oder sanftem Regen.

- Ab 60 dB aufwärts steigt das Risiko für Hörschäden und eine Überreizung des kindlichen Nervensystems spürbar an. Diese Schwelle wird von vielen Geräten im Maximalmodus schnell überschritten.

- Geräte niemals direkt am Bett oder Kopfende platzieren: Der Abstand zur Schallquelle sollte mindestens zwei Meter betragen, um die Lautstärke am Ohr zu reduzieren.

- Regelmäßige Kontrolle mit Schallpegelmessern (z.B. per App oder Messgerät) hilft, unbemerkt hohe Werte zu vermeiden.

- Keine Dauerschleife über die ganze Nacht: Besser ist es, White Noise nur zum Einschlafen und nicht über viele Stunden laufen zu lassen.

- Automatische Abschaltfunktion nutzen, sofern vorhanden – das minimiert die Expositionsdauer und schützt vor ungewollter Dauerbeschallung.

Wichtig: Viele White Noise Apps und Maschinen bieten keine zuverlässige Lautstärkebegrenzung. Ein kurzer Test mit einem Messgerät gibt Sicherheit, ob die Nutzung wirklich im unbedenklichen Bereich bleibt.

Abhängigkeit durch White Noise?: Was Eltern über die Umgewöhnung wissen sollten

Viele Eltern fragen sich irgendwann: Wird mein Kind von White Noise abhängig? Tatsächlich berichten einige Familien, dass ihre Kinder ohne das vertraute Rauschen nur schwer einschlafen oder nachts häufiger aufwachen. Diese „Einschlafkrücke“ kann zu einer echten Herausforderung werden, wenn das Gerät plötzlich nicht verfügbar ist – etwa auf Reisen oder bei Stromausfall.

- Umgewöhnung ist möglich, aber braucht Zeit: Kinder gewöhnen sich meist schrittweise an neue Schlafumgebungen. Ein abruptes Absetzen von White Noise kann zu Unruhe führen, daher empfiehlt sich ein stufenweises Vorgehen.

- Reduktion in kleinen Schritten: Die Lautstärke sollte langsam verringert und die Nutzungsdauer Stück für Stück verkürzt werden. Manche Eltern schalten das Gerät zunächst nach dem Einschlafen ab oder nutzen eine Zeitschaltuhr.

- Alternative Einschlafhilfen: Sanfte Rituale wie Vorlesen, Kuscheln oder ruhige Musik können helfen, die Umstellung zu erleichtern und das Kind an natürliche Geräuschkulissen zu gewöhnen.

- Geduld und Konsequenz: Rückschläge sind normal. Wichtig ist, konsequent zu bleiben und dem Kind Sicherheit zu vermitteln – etwa durch gleichbleibende Abläufe und beruhigende Worte.

Eltern sollten sich nicht verunsichern lassen: Eine Umgewöhnung ist machbar, wenn sie behutsam und mit Geduld angegangen wird. Im Zweifel kann auch eine Beratung durch Fachleute (z.B. Kinderärzte oder Schlafberater) sinnvoll sein.

Elternberichte aus der Praxis: Erfahrungen zum langfristigen Einsatz von White Noise

Elternmeinungen zum langfristigen Einsatz von White Noise gehen weit auseinander und spiegeln die Unsicherheit wider, die rund um das Thema herrscht. In Foren und Elterngruppen berichten viele, dass White Noise anfangs wie ein kleiner Zaubertrick funktioniert hat – Babys schliefen plötzlich schneller und ruhiger ein. Doch nach Monaten oder sogar Jahren zeigen sich auch ganz andere Facetten im Alltag.

- Einige Eltern berichten, dass ihre Kinder trotz jahrelanger Nutzung problemlos ohne White Noise einschlafen konnten, sobald sie in die Kita kamen oder bei den Großeltern übernachteten. Offenbar ist die Anpassungsfähigkeit größer als gedacht, wenn das Umfeld neue Reize bietet.

- Andere Familien erzählen von echten Schwierigkeiten beim Abgewöhnen: Manche Kinder reagierten mit Einschlafproblemen, Unruhe oder nächtlichem Aufwachen, sobald das vertraute Geräusch fehlte. Hier half oft nur ein schrittweises Ausschleichen.

- Es gibt Berichte, dass Geschwisterkinder unterschiedlich auf White Noise reagieren – während das eine Kind das Geräusch liebt, fühlt sich das andere davon gestört oder schläft sogar schlechter.

- Interessant ist auch, dass manche Eltern White Noise gezielt nur in besonders lauten Wohnsituationen (z.B. an Hauptstraßen) einsetzen und nach einem Umzug darauf verzichten konnten, ohne dass es zu Problemen kam.

- Einige berichten, dass sie White Noise auch selbst als angenehm empfinden und es zur eigenen Entspannung nutzen – der Nutzen scheint also nicht auf Kinder beschränkt zu sein.

Fazit aus der Praxis: White Noise ist kein Allheilmittel, aber auch kein Teufelszeug. Die Erfahrungen sind individuell, und oft hilft es, offen zu bleiben und auf die Bedürfnisse des eigenen Kindes zu achten.

Tipps für einen risikoarmen Umgang: White Noise richtig einsetzen

Ein bewusster und vorsichtiger Umgang mit White Noise kann helfen, mögliche Risiken zu minimieren und den Nutzen gezielt zu nutzen.

- Geräuschprofil wählen: Entscheide dich für natürliche, sanfte Geräusche wie Regen, Wind oder Meeresrauschen statt monotonem, synthetischem Rauschen. Diese Klänge wirken weniger belastend auf das kindliche Gehör und werden oft als angenehmer empfunden.

- Gerät regelmäßig überprüfen: Kontrolliere die Funktion und Einstellungen der White Noise Machine in regelmäßigen Abständen. Defekte oder fehlerhafte Geräte können plötzlich lauter werden oder störende Töne abgeben.

- Individuelle Schlafumgebung berücksichtigen: Passe die Nutzung an die Bedürfnisse deines Kindes an. Manche Kinder schlafen besser mit intermittierendem Geräusch, andere profitieren von kurzen Einschlafphasen mit White Noise.

- Geräuschquelle variieren: Nutze White Noise nicht ausschließlich aus einer Maschine. Auch ein Ventilator, ein leises Radio oder ein Luftreiniger können als alternative Geräuschquellen dienen und für Abwechslung sorgen.

- Regelmäßige Pausen einbauen: Plane gezielt White-Noise-freie Nächte oder Mittagsschläfchen ein, um die Gewöhnung zu verringern und die natürliche Geräuschwahrnehmung zu fördern.

- Auf Signale achten: Beobachte, wie dein Kind auf Veränderungen in der Geräuschkulisse reagiert. Unruhe, Gereiztheit oder Schlafprobleme können Hinweise darauf sein, dass eine Anpassung nötig ist.

Mit diesen Maßnahmen lässt sich White Noise gezielt einsetzen, ohne die Entwicklung deines Kindes unnötig zu belasten.

Offene Forschungsfragen und Handlungsbedarf – Was bleibt unklar?

Obwohl White Noise Machines in vielen Haushalten längst Alltag sind, bleiben zentrale Fragen zur Langzeitwirkung weiterhin unbeantwortet. Die bisherige Forschung liefert zwar erste Hinweise, doch zahlreiche Aspekte sind wissenschaftlich noch nicht ausreichend beleuchtet.

- Fehlende Langzeitdaten: Es existieren kaum Studien, die Kinder über mehrere Jahre hinweg begleiten und mögliche Spätfolgen dokumentieren. Ob sich subtile Veränderungen erst im Schulalter oder später zeigen, ist völlig offen.

- Individuelle Unterschiede: Unklar ist, warum manche Kinder besonders empfindlich auf White Noise reagieren, während andere keinerlei Auffälligkeiten zeigen. Hier fehlen differenzierte Analysen zu genetischen, entwicklungspsychologischen oder umweltbedingten Faktoren.

- Optimale Nutzungsdauer und -intensität: Es gibt keine wissenschaftlich fundierten Empfehlungen, wie lange und wie oft White Noise tatsächlich unbedenklich eingesetzt werden kann. Auch die Rolle unterschiedlicher Geräuschprofile ist kaum untersucht.

- Wechselwirkungen mit anderen Umweltfaktoren: Wie sich White Noise in Kombination mit weiteren Einflüssen wie Bildschirmzeit, urbanem Lärm oder familiären Schlafgewohnheiten auswirkt, bleibt weitgehend unerforscht.

- Langfristige psychosoziale Effekte: Es fehlen Untersuchungen dazu, ob und wie sich die Nutzung von White Noise auf das emotionale Wohlbefinden, die Selbstregulation oder das Sozialverhalten von Kindern auswirkt.

Der Handlungsbedarf ist deutlich: Es braucht groß angelegte, unabhängige Studien, die gezielt auf diese offenen Fragen eingehen. Nur so lassen sich fundierte Empfehlungen für Eltern und Fachkräfte entwickeln.

Fazit: White Noise Machine langfristig nutzen – Ja oder Nein?

Die Entscheidung für oder gegen die langfristige Nutzung einer White Noise Machine bleibt letztlich individuell und situationsabhängig. Es gibt keine pauschale Antwort, denn die Lebensrealitäten und Bedürfnisse von Familien unterscheiden sich erheblich. Wer auf White Noise setzt, sollte sich bewusst sein, dass eine regelmäßige Überprüfung der Schlafgewohnheiten und eine flexible Anpassung an neue Entwicklungsphasen entscheidend sind.

- Langfristige Routine kritisch hinterfragen: Eltern sollten immer wieder reflektieren, ob White Noise tatsächlich noch gebraucht wird oder ob das Kind inzwischen auch ohne auskommt. Ein gelegentliches „Reset“ kann helfen, die Notwendigkeit zu überprüfen.

- Kindliche Selbstregulation fördern: Der Aufbau eigener Beruhigungsstrategien und das Vertrauen in die Fähigkeit des Kindes, sich an verschiedene Schlafumgebungen anzupassen, sind wichtige Bausteine für gesunden Schlaf – und können durch zu lange White Noise-Nutzung unbemerkt ins Hintertreffen geraten.

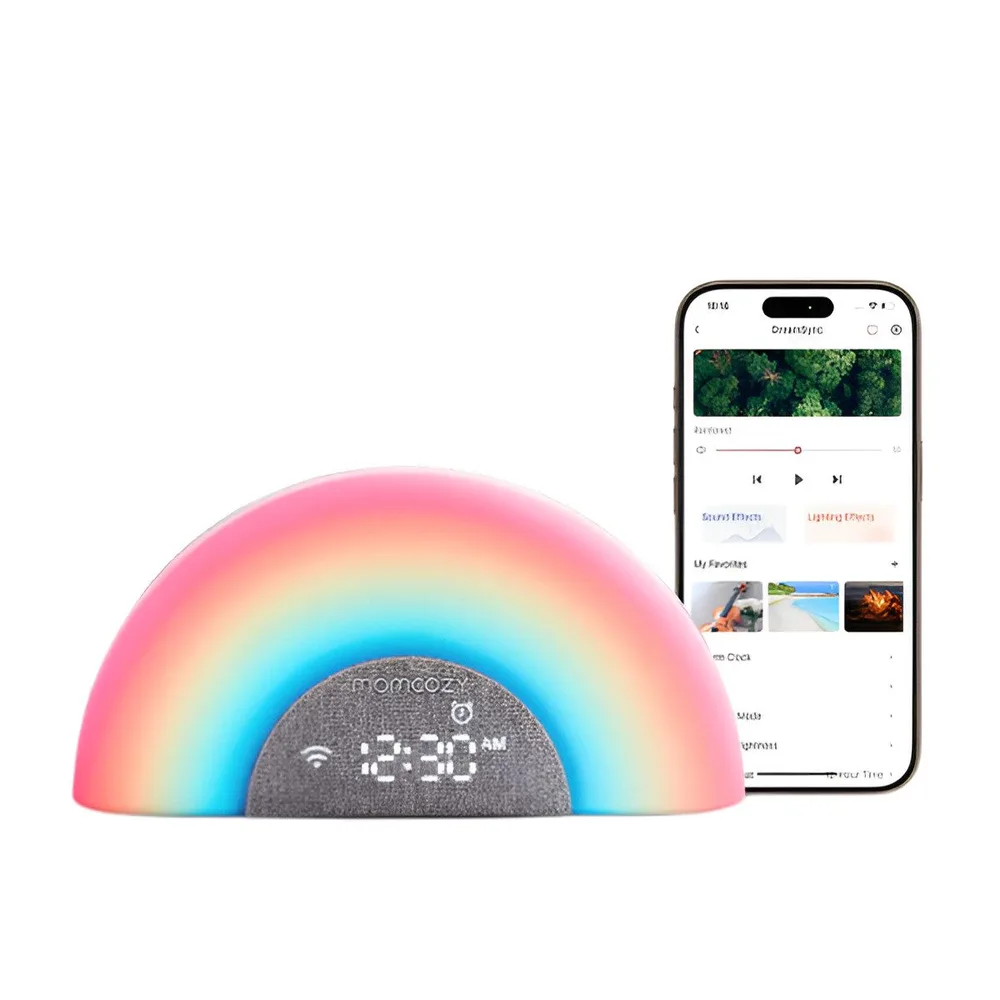

- Technische Entwicklung beobachten: Die Gerätebranche entwickelt stetig neue, sicherere Modelle mit intelligenten Lautstärkebegrenzungen und individuellen Einstellmöglichkeiten. Es lohnt sich, auf Innovationen zu achten, die Risiken weiter minimieren könnten.

- Eigene Intuition und Austausch nutzen: Nicht zuletzt hilft der offene Austausch mit anderen Eltern und das eigene Bauchgefühl, die richtige Balance zu finden. Was für die eine Familie funktioniert, kann für die andere ungeeignet sein.

Wer White Noise langfristig nutzt, sollte das Werkzeug bewusst und flexibel einsetzen – und bereit sein, den Kurs zu ändern, sobald sich neue Erkenntnisse oder Bedürfnisse zeigen.

Produkte zum Artikel

89.99 €* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

Erfahrungen und Meinungen

Nutzer berichten von positiven Veränderungen durch White Noise Machines. Viele empfinden eine Verbesserung der Schlafqualität. In Bewertungen wird häufig erwähnt, dass die Geräte effektiv beim Einschlafen helfen. Besonders beliebt sind die verschiedenen Geräuschoptionen. Weißes Rauschen, Meeresrauschen und Herzschlag sind Favoriten. Anwender schätzen die einfache Bedienung und die Möglichkeit, die Lautstärke anzupassen.

Ein typisches Beispiel ist die Dreamegg White Noise Machine. Sie bietet zehn verschiedene Schlafgeräusche. Nutzer heben die Klangqualität und die lange Akkulaufzeit hervor. Das kompakte Design macht sie ideal für Reisen. Anwender berichten, dass sie das Gerät regelmäßig nutzen, um einen ruhigen Schlaf zu fördern.

Ein weiteres Beispiel ist die Welikera Sleeper White Noise Machine. Diese erhält ebenfalls positive Rückmeldungen. Nutzer betonen die beruhigende Wirkung der Töne. Die Kombination aus Klangqualität und einfacher Handhabung wird geschätzt. Anwender sehen die Investition als wertvoll an, um Schlafprobleme zu lindern. In Kundenbewertungen wird die Wirksamkeit als Einschlafhilfe hervorgehoben.

Trotz der positiven Erfahrungen gibt es auch kritische Stimmen. Einige Nutzer berichten von technischen Problemen. Geräte fallen manchmal aus oder die Geräusche sind nicht konstant. Diese Probleme können den Schlaf stören. Anwender empfehlen, Geräte vor dem Kauf gründlich zu testen.

Ein weiteres häufiges Problem ist die Anpassung an das Geräusch. Einige Nutzer benötigen Zeit, um sich an das weiße Rauschen zu gewöhnen. Für manche kann es anfangs störend wirken. Doch die Mehrheit findet schnell Gefallen daran. Ein Nutzer beschreibt, dass das Geräusch nach einigen Nächten zur Gewohnheit wird und das Einschlafen erleichtert.

Insgesamt zeigen die Erfahrungen, dass White Noise Machines eine wertvolle Unterstützung beim Schlafen sein können. Regelmäßige Nutzung führt oft zu einer merklichen Verbesserung der Schlafqualität. Anwender berichten von weniger nächtlichem Aufwachen und einem tieferen Schlaf.

Die Forschung zu Langzeiteffekten ist noch im Anfangsstadium. Erste Studien, wie die Scoping Review aus dem Jahr 2024 in Sleep Medicine, bieten jedoch positive Anhaltspunkte. Nutzer sind optimistisch, dass weitere Studien die Vorteile bestätigen werden. In Foren und Plattformen diskutieren zahlreiche Anwender ihre Erfahrungen und teilen Tipps zur optimalen Nutzung.

FAQ zur langfristigen Nutzung von White Noise Machines bei Kindern

Kann die dauerhafte Nutzung einer White Noise Machine das Gehör meines Kindes schädigen?

Ja, bei zu hoher Lautstärke besteht nachweislich ein erhöhtes Risiko für Hörschäden. Studien zeigen, dass viele White Noise Machines Pegel über 60 bis 85 dB erreichen, was besonders für Kinder problematisch ist. Es wird empfohlen, die Lautstärke deutlich unter 50 dB zu halten und das Gerät nicht direkt am Bett zu platzieren.

Beeinflusst White Noise die sprachliche und kognitive Entwicklung bei Kindern?

Längere und laute White Noise-Beschallung kann laut aktuellen Forschungsergebnissen die Sprachentwicklung verzögern und die Verarbeitung von akustischen Reizen beeinträchtigen. Kinder entgehen dabei wichtigen Lernimpulsen aus ihrer Umgebung, was die kognitive Entwicklung stören kann.

Kann mein Kind von White Noise abhängig werden?

Ja, es gibt Berichte, dass Kinder Schwierigkeiten haben können, ohne das gewohnte Geräusch einzuschlafen. Dies wird als "Einschlafkrücke" oder Gewöhnungseffekt bezeichnet. Eine stufenweise Umgewöhnung ist jedoch meist möglich.

Wie kann ich White Noise sicher und risikoarm einsetzen?

Nutzen Sie das Gerät nur mit geringer Lautstärke (unter 50 dB), möglichst nicht über die ganze Nacht und mit ausreichend Abstand zum Bett. Automatische Abschaltfunktionen sowie regelmäßige Pausen reduzieren das Risiko und helfen, eine Abhängigkeit zu vermeiden.

Gibt es ausreichend wissenschaftliche Belege für die langfristigen Wirkungen?

Bisher gibt es nur wenige und vor allem kurzlaufende Humanstudien. Tier- und einige Humanstudien deuten auf Risiken bei lauter oder dauerhafter Nutzung hin, großangelegte Langzeitstudien beim Menschen fehlen jedoch noch. Die Forschung sieht hier weiteren Handlungsbedarf.